JASIS WebExpo 2020-2021 新技術「せん断流動下の動的粘弾性」測定法

概要 レオロジー測定の新たな可能性 測定原理 平行平板ジオメトリの動画 の後半をご覧下さい(動的粘弾性の振幅を大きくして若干誇張した動作をさせています。)せん断流動下で通常の動的粘弾性と同様に粘弾性測定を行い、貯蔵剛性率、損失剛性率と共に、せん断流動による粘性率も測定します。

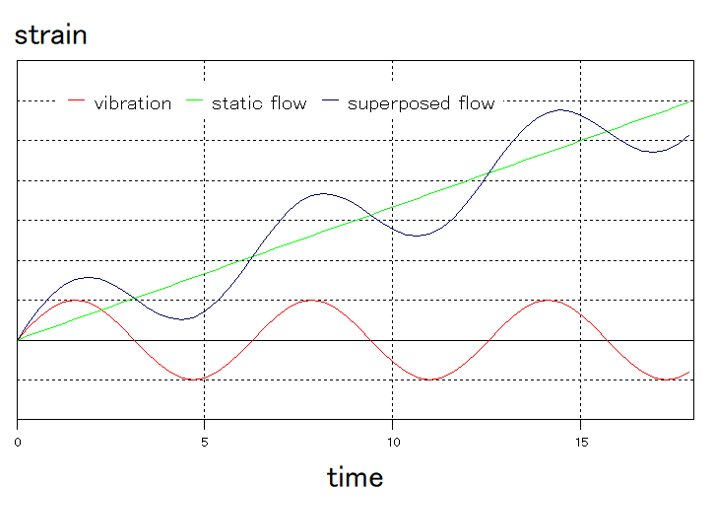

図1 重畳測定モードの動作:黒線 測定される物性量(1):粘弾性の流動による影響 測定される物性量(2):流体内部構造の壊れにくさ、「流体のデボラ数」 説明: 「流体のデボラ数」の意味合い

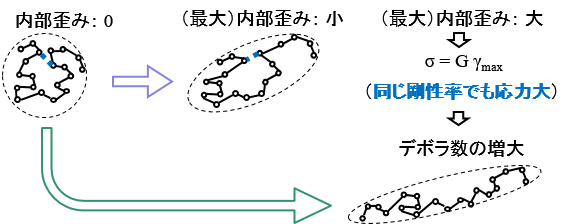

図2 デボラ数増大の考え方 付随するメリット:絶対値に依存しないこと 測定例1 ゼラチンのゲル化の測定

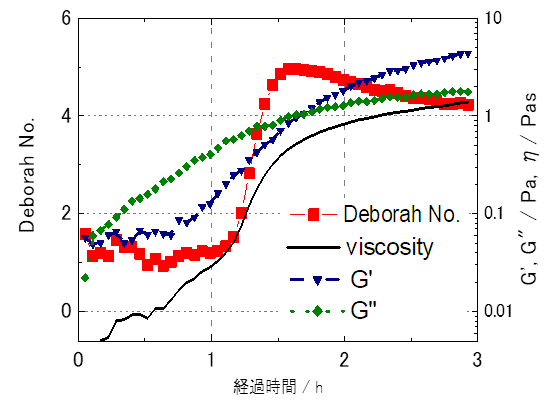

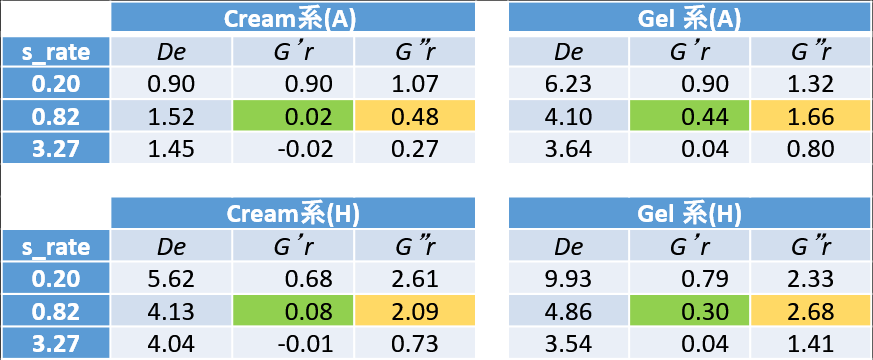

図3 貯蔵弾性率 G’、損失弾性率 G”、粘度の測定値が測定期間を通じて上昇し続けているのに対し、デボラ数はゲル化時の物性変化の瞬間を明確に捉えた変化を見せています。 測定例2 米飯の食感 図4 米飯のデボラ数測定 測定例3 ハンドクリームの比較 表1 ハンドクリームの測定例

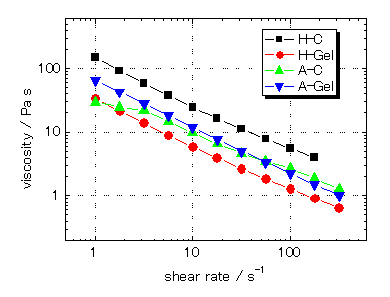

図5 定常流粘度のせん断速度依存性

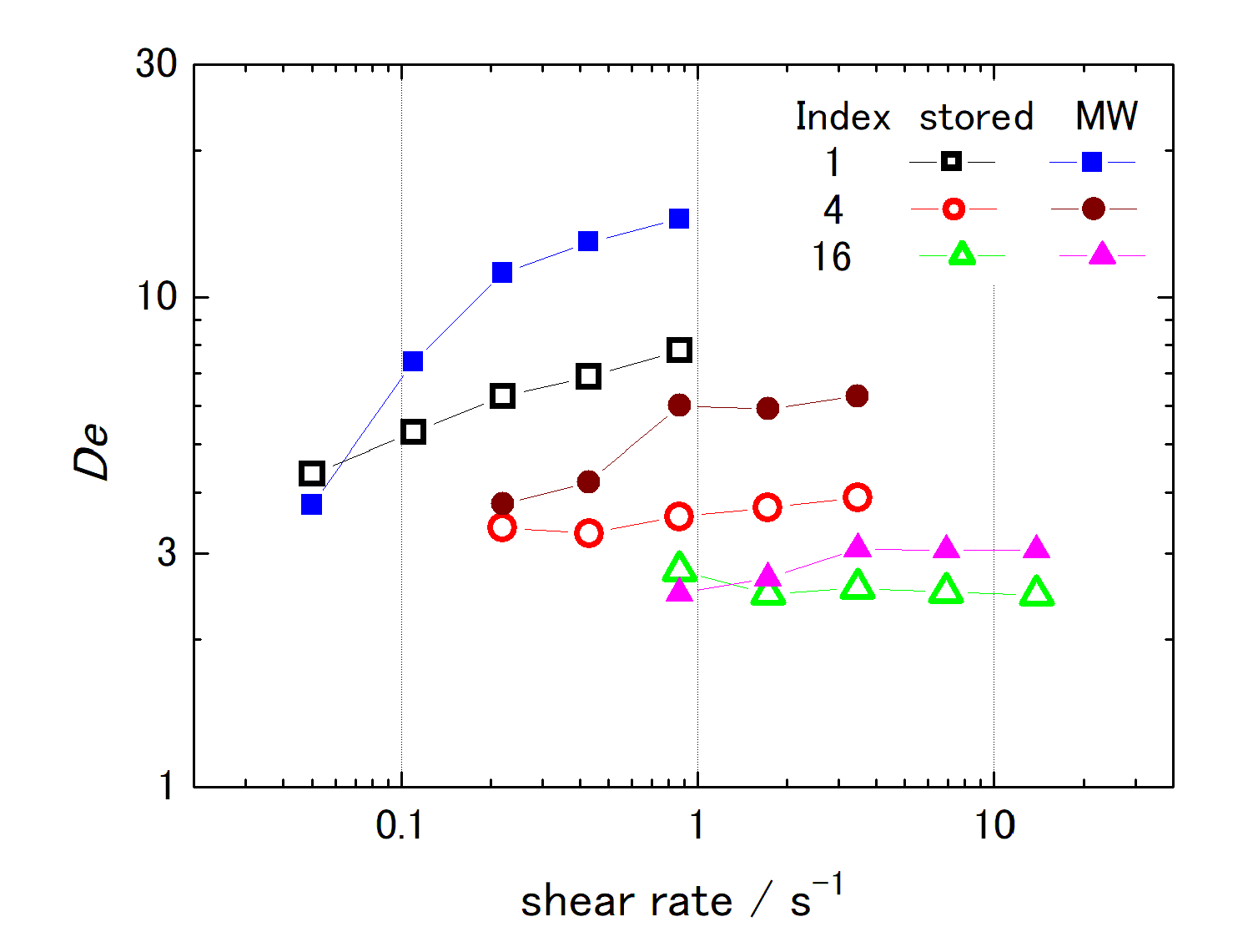

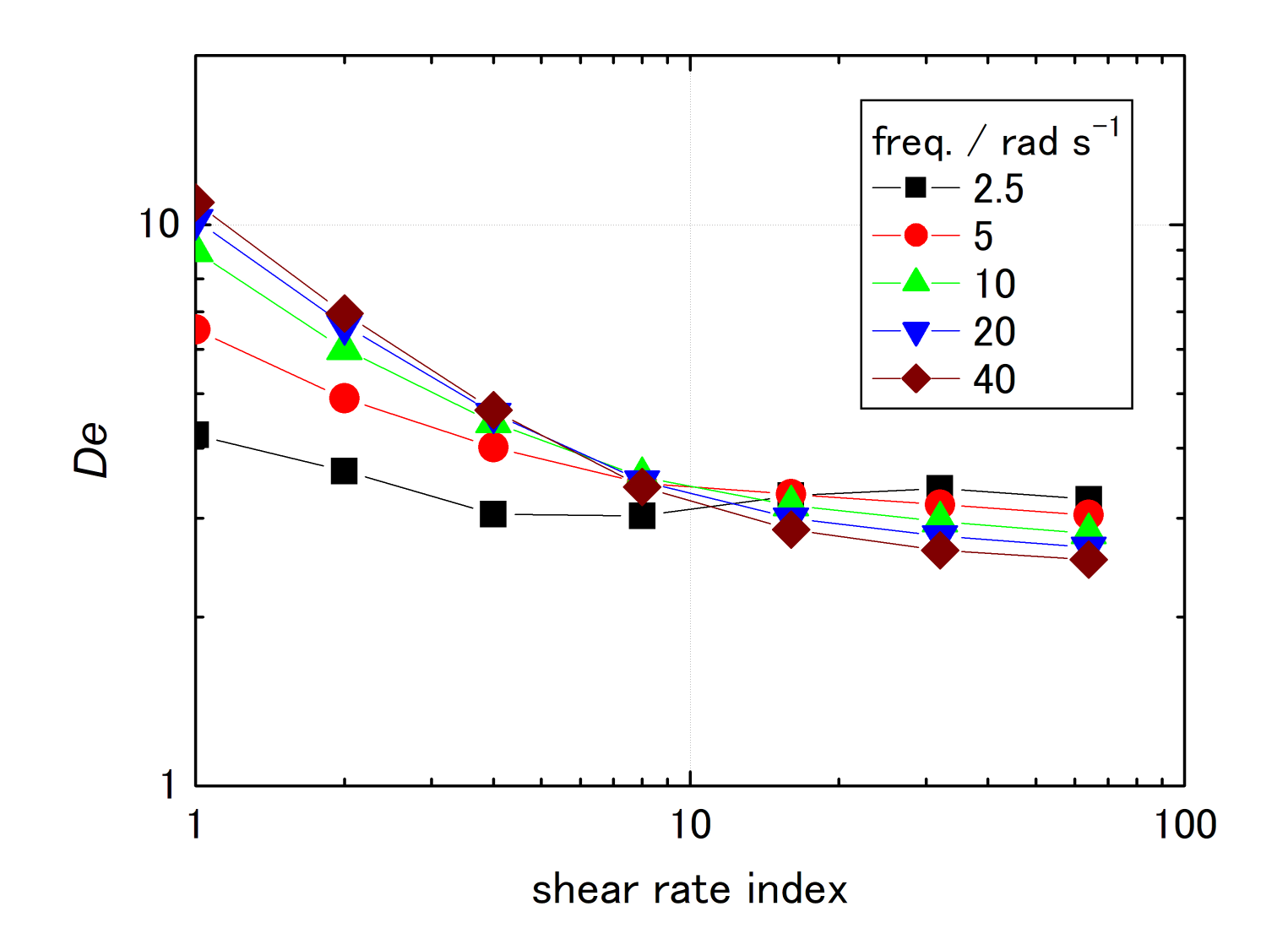

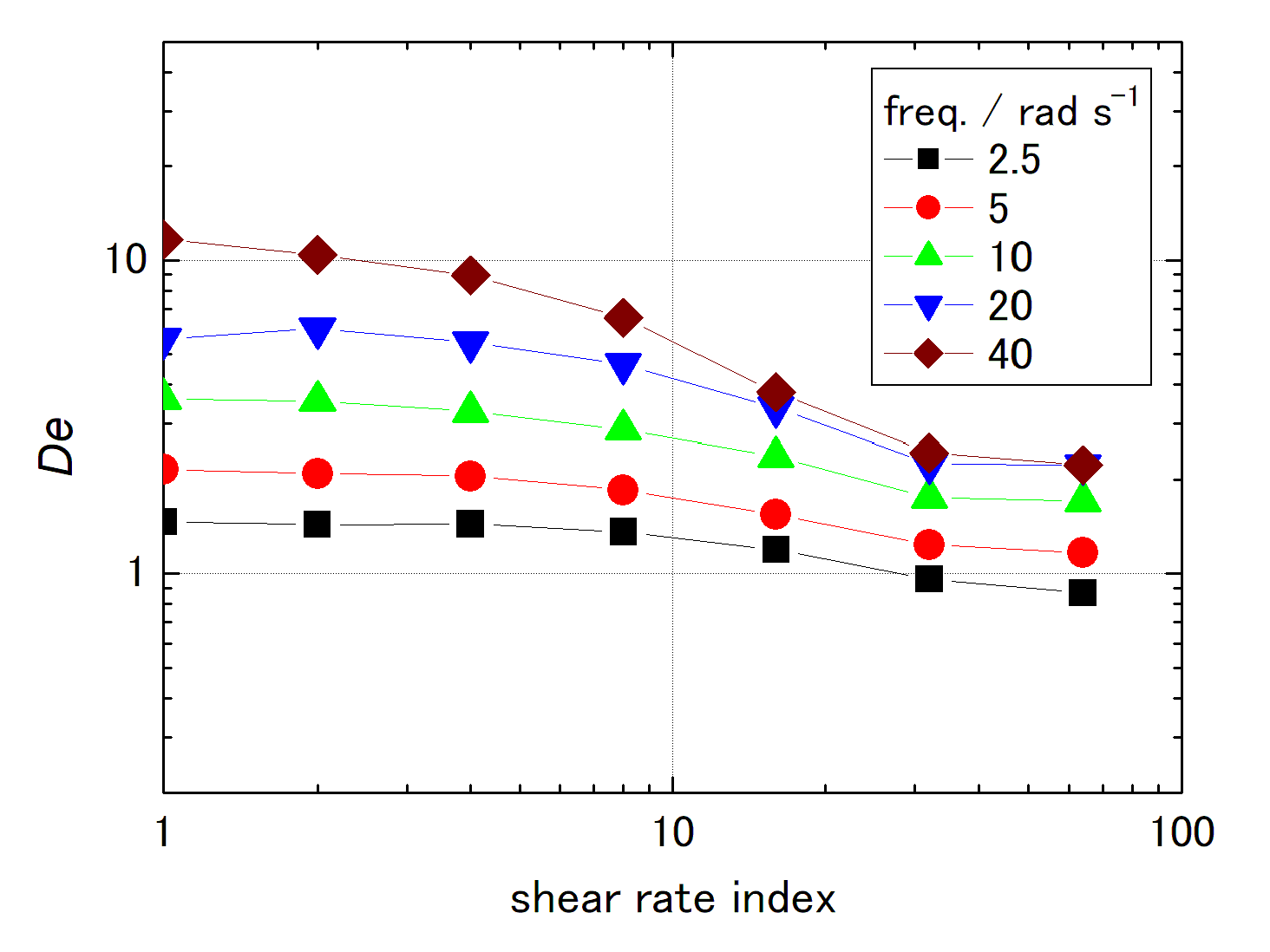

測定例4 化粧品基剤の比較 図6 デボラ数(カルボマー)

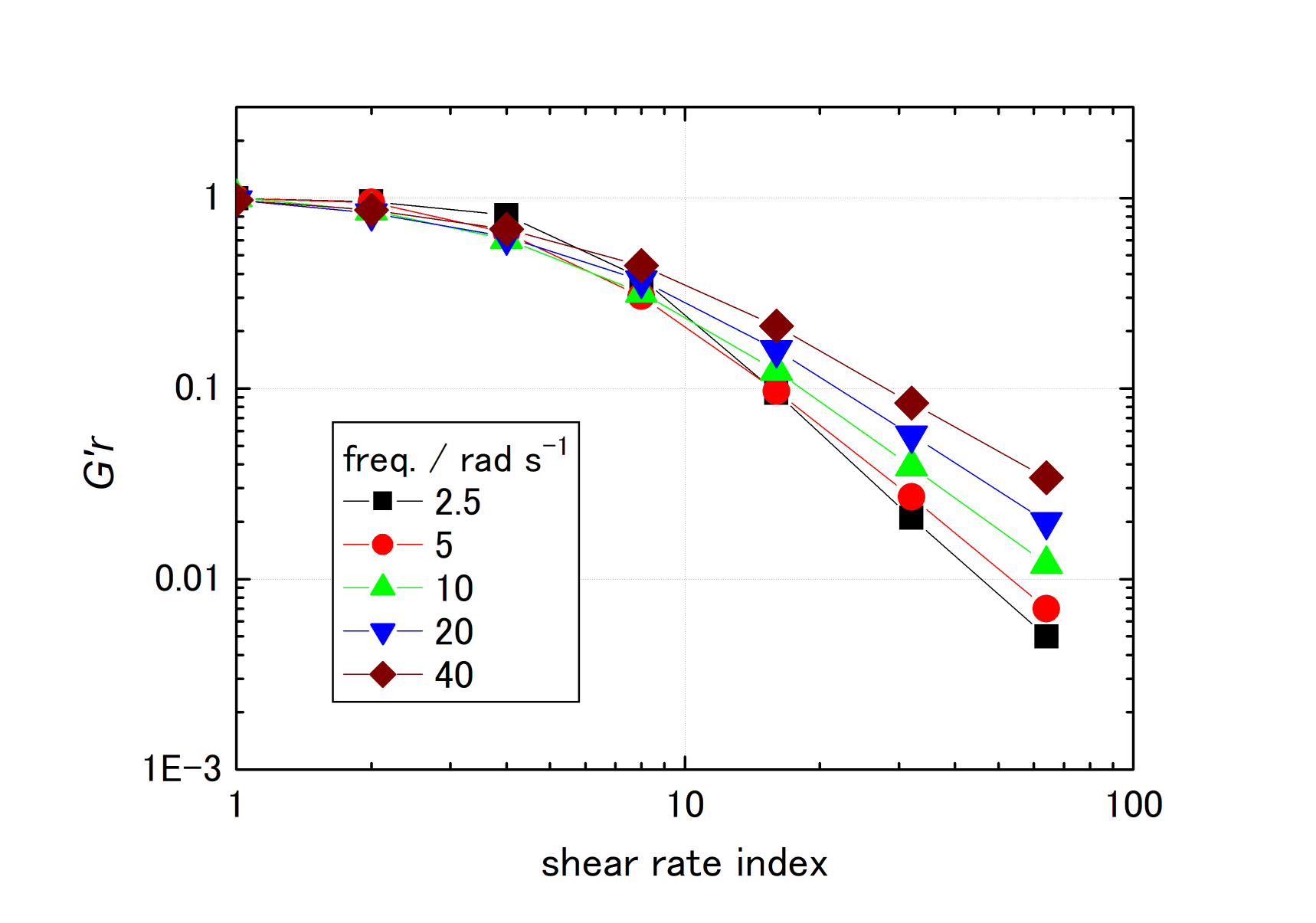

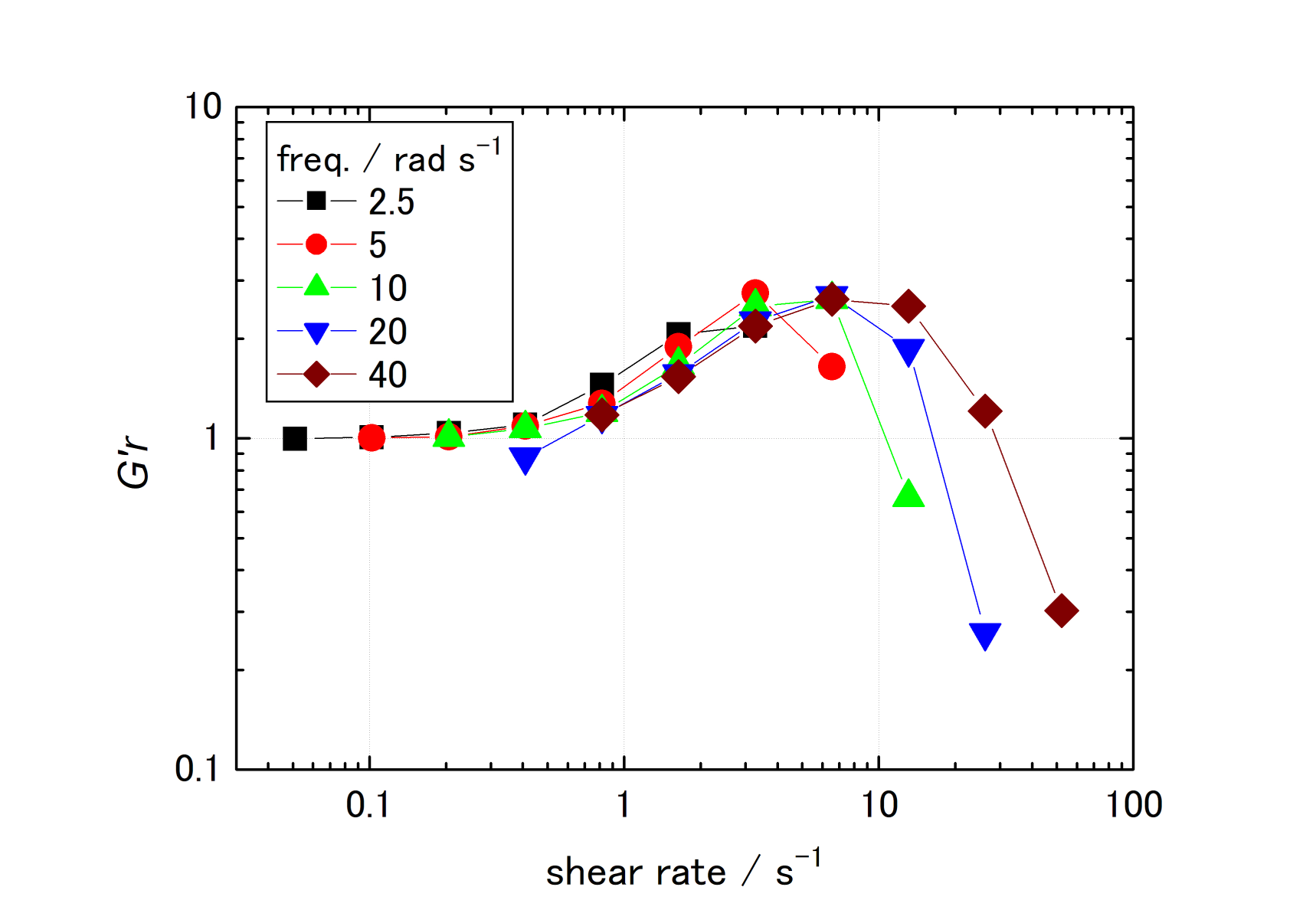

図7 せん断流動の動的弾性率に与える効果

図8 デボラ数の測定(HEUR) 図9 せん断流動の動的弾性率に与える効果